一、最佳座椅调整位置?

1、座椅高度调节:每个人的身材不一样,对于大多数轿车和SUV来说,头顶离车顶棚1拳-2拳(不同车型略有区别),保证眼部水平线高度位于车辆前挡风玻璃垂向距离的中心偏上位置即可。

2、座椅前后调节:座椅高度合适了,是不是就可以了?事实上座椅调节还有很多角度可调,当然根据你的车型配置高低,配备的可调角度开关也会增减。座椅前后距离,太远了脚够不着踏板,太近了腿部非常拥挤也不舒服。我们在调节时,一定要谨记原则:脚能完全踩下离合器和刹车踩到底;手扶方向盘的时候,手臂稍有弯曲。

3、方向盘调节:方向盘的位置要根据座椅的位置来调节,如果方向盘距离身体过近有可能会加大气囊弹出时的伤害,太远的话在遇到紧急情况可能容易导致误操作。那么方向盘的最佳位置是将手臂伸直搭在方向盘顶端,手腕部位刚好能落在方向盘边缘上,这说明方向盘已调整到正确的位置。

4、靠背角度调节:靠背角度非常影响舒适性,有的人喜欢腰背直立着开车,有的人喜欢半躺着开车,什么角度才是最合适的呢?当然“葛优瘫”这个姿势是最舒服的,不过我们开车时不太可能以这样的姿势开车,很大程度上影响开车视野和注意力。所以靠背角度也要合理来调节,不能半躺,也不能太竖直,这样身体与方向盘之间的距离减少,紧急情况下可能加大气囊对于人体的伤害。

5、头枕高度调节:头枕高度应该是与头部平齐或者头枕中间柔软部位与耳朵上沿平行,头枕最柔软且保护程度最高的部位是在头枕中部,当车辆受到剧烈撞击的时候,头枕才能有效保护头部和颈椎。

6、腰部支撑调节:腰部支撑调节也是越来越普及的配置,没有腰部支撑调节的车辆,如果座椅人体工程学设计得足够好,也罢,但是如果靠背支撑很平坦并且没有腰部支撑调节,那么在长时间驾驶后就会有疲劳感,所以腰部支撑调节对于经常要开长途的司机来说非常重要。同样腰部支撑不建议调得过于高或过于低,适中为好,要是过高的话开车时间长了腰也会疼。

7、安全带调节:绝大多数人都会忽略的安全带也可调整,为了调整安全带与肩部的接触位置,不能过于接近颈部也不能过于靠外,以避免安全带在碰撞当中对肩部以及颈部的损伤。最佳位置是安全带与肩部中间接触。

二、安全座椅调整最佳位置?

座椅的调整1、先调座:前后的调整。

座椅与操作机构过近或过远,都不利于驾驶员对转向盘和脚踏板的操作,容易引起操作失误而影响驾驶安全,同时也增加了驾驶员的劳动强度。

为获得最舒适的驾驶姿势,驾驶员可对座椅的前后位置进行调整:通常是向后坐好,把座椅坐满,然后以左脚踩踏离合踏板到底、右脚踩踏刹车踏板到底,使用座位前下方的调整杆,扳动调整杆,使锁止装置松开,借身体的力量带动座椅前后滑动至双大腿与小腿弯曲大约呈135°的样子(记着将车打着火,不然刹车踏板是硬的,踩不到底),放下调整杆后用力向后移动座椅,以确保使锁块固定。

这样的好处是腿部如果完全伸直,一旦发生撞击,腿部将不会有缓冲容易受到伤害。

而如果弯曲过大,则在紧急刹车时腿部不能以最大力量刹车。

2、后调椅:倾角的调节。

倾角的调节装置因车而异,有的车型是在座椅的左侧设有调整杆,调整时,拉动调整杆,以背部的力量调节靠背倾角,调节至手掌能按住转向盘上段为宜,放松调节杆即可固定。

有的车型是在座椅的右侧设有调整旋钮,转动旋钮即可调节。

3、最后调头枕:在调节头枕高度之前,我们要做的事情就是调节座椅靠背的角度。我们知道,头枕与座椅靠背接触的人体部位分别是头颈部和背部,头颈部与身体之间的角度越趋于平缓,就越能减低车辆被撞时乘员的受伤程度。

这里需要注意的是,座椅靠背角度并不是越直越好,应尽量保持微微后倾。

头枕最柔软且保护程度最高的部位是在头枕中部。

因此,头枕高度应该调整至与头部平齐,或者头枕中间柔软部位与耳朵上沿平行,当车辆受到剧烈撞击的时候,头枕才能有效保护头部和颈椎。

从物理角度考虑,在汽车受到撞击时,后脑与头枕之间的距离越小,头枕对头颈部起到的的缓冲作用就越大。

这个间距最多不要超过4厘米,相当于两根手指并列的宽度。

此外,我们还可以在座椅上加装颈枕,加强座椅的保护效果。

三、汽车座椅如何调整到最佳位置?

调整方法如下:

1.上下调整座椅高度的调整要根据驾驶者高度、手臂长度、方向盘离身体的位置等多种因素考虑:头部离车顶部至少还有一个拳头的距离,座椅调得太高,车辆颠簸时头部易触到车顶,影响行车;其次,围绕着方向盘作调整。根据不同人的身高臂长不同,要考虑到双手自然伸开、转动方便,同时肘部与肩部放松,手握方向盘的高度大约低于肩部10厘米左右。

2.前后调整调整的方法是将座椅后推,让左腿踩踏离合器踏板能够自然轻松;然后当脚向下踩住制动踏板至最深处时,腿部仍要有一定弯曲,这时的座椅前后位置比较合适。最后让背部紧靠座椅,当胳膊伸直搭在方向盘上时,手腕部恰好落在方向盘上。

3.头枕调整头枕的最佳位置是头枕的中心线恰好与眼眉在一条线上。

4.靠背调整靠背越往后倾斜,人的感觉越舒服,但过于倾斜会影响操控汽车,所以要保持恰当的倾斜度。让座椅支撑住腰,向后靠时,不要让腰部悬空,这样就可以减少驾驶过程中的疲劳。调整座椅注意事项:1.侧向支撑往往是座椅最具差异性的地方侧向支撑一般由腰部支撑和肩部支撑组成,很多强调运动性的车型座椅喜欢在这两个地方下工夫,两侧宽大带有明显包裹性取向的设计有利于在弯道或紧急变线等情况下减少身体的摆动幅度,提高驾驶安全性。2.座垫选择宽大是必要的,舒适是相对的座垫在充分利用靠背的情况下,应该使臀部得到合理的支撑。上面已经说过臀部骨盆内的坐骨结节承担着乘坐时全身60%的重量。而大腿下侧表面处有大动脉及大量神经系统,不宜承受重压。因此合理的座椅应该是坐骨下面的座面平整且坚实,(这里的坚实是相对座椅其他部位而言),其余部位则要柔软一些。

四、新车座椅调整最佳高度?

汽车座椅的高度调节多少合适是根据驾驶员体型大小来决定的,根据驾驶员体型的不同,汽车座椅调节到多高也有所差异。一般来讲,座椅的高度不能影响驾驶员视野,也不能影响驾驶,通常驾驶员视线在前窗中上位置为宜。

五、crv座椅如何调整?

1、向前或往后移动前座椅:上拉操纵杆,移动前座椅。松开操纵杆后前座椅必须卡止!

2、调节腰部支撑:转动操纵杆即可调增腰部支撑角度。

3、调节座椅靠背:下压操纵杆并调整座椅靠背。松开操纵杆后座椅靠背必须卡止!

4、调节座椅高度:反复上提或下压操纵杆可将座椅调整至合适高度。

座椅调节注意事项:

1、座椅调节不能过于倾斜,否则安全带不能发挥最大的保护效果。

2、行车过程中不能调节座椅,此时移动的车辆容易发生交通事故。

3、在不使用座椅加热的时候应关闭,否则容易让蓄电池电量亏损。

六、如何调整座椅?

第一步:调整座椅高度。

合适的身高是获得良好驾驶视野的前提。调节座椅时,高度调节通常是第一步。调整时,必须确保头部和车顶之间至少有一个冲压距离。为了防止车辆颠簸时头部撞到车顶。

第二步:调整座椅靠背。

在日常驾驶中,我们建议座椅靠背的倾斜角度为100-110度。当座椅靠背倾斜角度超过110度时,椎间盘压力会明显降低,这对于没有进行腰部调节的车辆来说是一个重要的参考数据。调整好高度后,很多车主习惯先调整座椅的前后。原则上,调节靠背时这不是大问题。只有先确定靠背的倾斜角度后,再调整座椅前后合适的距离才会更方便。

调节常识:坐姿直立时,头枕与头部距离为2 ~ 3拳时,靠背角度约为110度。

第三步:调整座椅的前后。

除了身高特殊的人,座位太靠前或太靠后都是不正确的。如果座椅太靠前,四肢空的运动会减少,肘关节和膝关节会处于极度弯曲状态,腰部肌肉长时间处于紧张状态,容易引起肌肉酸痛,而如果座椅太靠后,必然会增加身体的前倾,增加腰椎间盘的压力,容易导致腰椎间盘突出,肌肉疲劳损伤。

调整常识:确保右脚完全踩下刹车后,腿和膝盖仍处于自然微弯状态,膝盖的角度不应超过舒适坐姿角度图的推荐范围。

七、如何调整驾驶座椅?

1.

粗调你的座椅,让你可以比较舒服坐在驾驶室

这一步只是打一个基础,没有什么精确的标准。调好之后你只要能够自然地坐在座位里就行,接下来就可以开始下面的步骤了。

2.

调整座位的高低,直到你的平行视线位于前挡风玻璃的中间位置

3.

调整方向盘,让你的方向盘的盘辐不要挡住仪表台上的信息

4.

调整座椅靠背,将你的双臂伸直,确保手腕可以搭在方向盘的最上端

八、座椅高低如何调整?

1、如果想要调节座椅高度,在座椅的左侧,有一个黑色的操纵杆,直接反复往上提,可以将座椅调高;反复往下压操纵杆,可以将座椅调低。

2、如果前座椅想要往前面或者往后面移动,座椅下方有一个把手,拉着把手对座椅进行移动即可。

3、如果想要调节腰部支撑,只需要转动操作杆,这样就能对腰部支撑角度进行调整。

4、如果想要调整座椅靠背,只需要下压操纵杆,然后就能对座椅靠背进行调整。等到松开操纵杆以后,座椅靠背必须要卡止。

九、如何调整座椅、反光镜到最佳位置?

【调整座椅】 首先要进行座椅的高度调整,上下调整座椅让头部离车顶至少还有一拳的距离。如果座椅调得太高,车辆在颠簸时头部容易碰到车顶,调得太矮了又会影响视线。然后是前后距离的调整,当脚踩住制动踏板至最深处时,腿部仍要有一定的弯曲量;而靠背既不能太直,也不要半躺,最佳的驾驶状态是当肩部自然向后靠时,双臂伸直后手腕处应该正好能搭在方向盘上,这样在扭转方向盘时可以保证用得上力,而且仪表台的公里、时速、油量等功能显示也都能在视线范围内。 在双手把握方向盘时,最好放在3点和9点的位置。拇指自然搭在方向盘轮辐上。有些司机喜欢拇指向里,或者在转弯时从里侧掏轮打方向,其实这样是非常危险的驾驶习惯,一来这样会让驾驶员对方向盘的转向回馈力判断不清,二来当遇有较差路面或紧急操作时还有可能弄伤手指。 调整好座椅后就可以调反光镜了,老司机都知道车内有三个后眼,指的就是两侧反光镜和车内的后视镜。对于外反光镜来说,天空与地面的水平交接线应该在后视镜的上半部分,也就是在外后视镜里可以看到三分之二的地面,三分之一的天空,这样能确保大部分的路况都尽收眼底。而当左右调节时,应该让车身也出现在外后视镜的视线范围内,但不要太多,只要能掌握车身附近的状况就行。对于不是全视野的反光镜,最好能在反光镜角落加装一个大视野的广角镜,这样可以保证更全面地洞察路况。不过不要私自改装不合格的产品,有些反光镜的曲面设计不合理,长期使用后反而会造成司机的视线错觉,引发危险。最后要调整的就是内后视镜,驾驶员在坐好后应该能清楚地观察到后部路况,原则上本着就低不就高,以掌握更多的地面信息。此外还要特别注意的是,有些车主喜欢在后车窗附近放置大件物品,其实这样是最影响观后效果的。

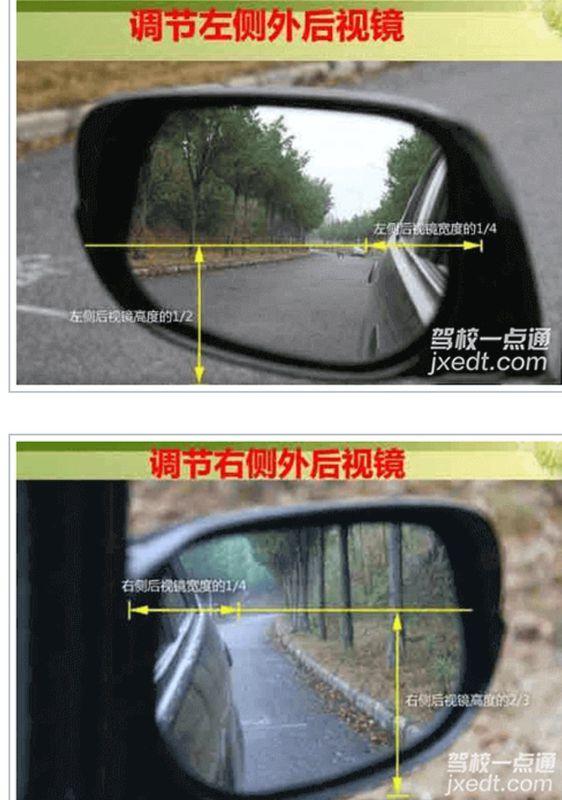

汽车后视镜可是车主重要的“眼睛”,车主一天看它们不下百来回,三个后视镜在安全驾驶起着非常重要的作用,但是怎么调节才能最安全最合适呢?调节后视镜也是有很多规矩的,但很多驾校教练并没有教给学员们如何调节后视镜。下面我就为大家总结一下后视镜的那些调节方法。第1 步 调整中央后视镜 左、右位置调整到镜面的左侧边缘正好切至自己在镜中影像的右耳际,这表示,在一般的驾驶情况下,从中央后视镜里是看不到自己的,而上、下位置则是把远处的地平线置于镜面中央即可。中央后视镜调整要领:水平摆中间、耳际放左边。远方的水平线横置于中央后视镜的中线位置,然后再移动左右,把自己右耳的影像刚好放在在镜面的左缘。第2 步 调整左侧后视镜 处理上、下位置时把远处的地平线置于中央,左、右位置则调整至车身占据镜面范围的1/4。 左侧后视镜调整要领:把水平线置于后视镜的中线位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。第3 步 调整右侧后视镜 因为驾驶座位于左侧,因此驾驶人对车右侧情况的掌握不是那么容易,再加上有时路边停车的需要,右侧后视镜在调整上、下位置时地面面积应留得较大,约占镜面的2/3。而至于左右位置,则同样调整到车身占1/4镜面面积即可。右侧后视镜调整要领:把水平线置于后视镜的2/3位置,然后再把车身的边缘调到占据镜面影像的1/4。第4 步 如何尽量消除视线死角 很多人以为,要消除视线死角,都尽量把左、右后视镜往外调或往下调。另外,有研究显示,或许是为了能随时维持整齐的仪容,或许是爱美心切,也有很多驾驶员把中央后视镜调整到把自己都能照进去,而这些都是错误的做法。据有关专业人员表示,要获取最大的有效后视角度,依图4方式调整才是最正确的。 正常的驾驶人在仅转动眼球而不回头的情况下,约可以看到前方200度左、右的范围,换句话说,还有约160度是看不见的。要靠三片小小的镜子就能涵盖这剩下的160度,实在太“强镜所难”了;事实上左、右后视镜再加中央后视镜,只能再提供额外约60度左右的可视范围,那么剩下的这100度该怎么办呢虽然现在有很多新车都配备了双曲率后视镜,但这不过是把左、右后视镜的视角范围稍作扩大,并不能完全涵盖所有的区域。另外,市面上的汽车百货行都不难买到广角镜来换装,这或许能再进一步消除一些死角,但是视角范围越广的后视镜影像的变形程度也就越大,同时镜中物的距离越难拿捏,这是使用广角镜必须同时面临的“副作用”。

十、科目二如何调整座椅前后和高低?

谢谢邀请~

关于考试前的准备工作,调整座椅和后视镜都特别重要,调整不好,很容易导致看点不准之类的问题,造成挂科。以后自己开车了,也要会调整这些,虽然基础,但是很多人都不是很了解。小编就来整理一下,关于座位和后视镜调整方法吧!

关于调整座位:

正确的座椅高度应调整到驾驶者的视线不会被方向盘挡住,并可以清楚地看见所有的重要仪表及街道标志。

在调整好座椅的高度后,还要调整座椅的前后位置。首先应将臀部尽量向后靠,以顶到坐垫及椅背之间最好,这样可使自己坐得更稳,不会晃动。

坐稳之后应 注意一下手、脚的位置,把左右手分别放在方向盘9和3点钟的位置,此时不可以让自己的背部离开椅背,如果离开的话,表示你坐得太靠后,必须把座椅往前挪。

上下调整座椅时,要让头部与车顶至少有一拳的距离

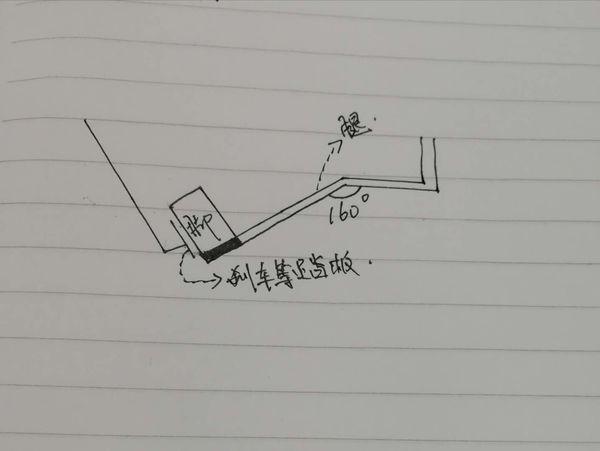

当脚踩住制动踏板至最底端时,腿部仍要有一定的弯曲量。一般认为160°为宜。另外两手要略微弯曲,这样万一发生事故时,能有效分散撞击力,避免力量集中在手臂各关节上。

关于调整后视镜:

首先调整好座椅、方向盘,位置适中后再调整后视镜。

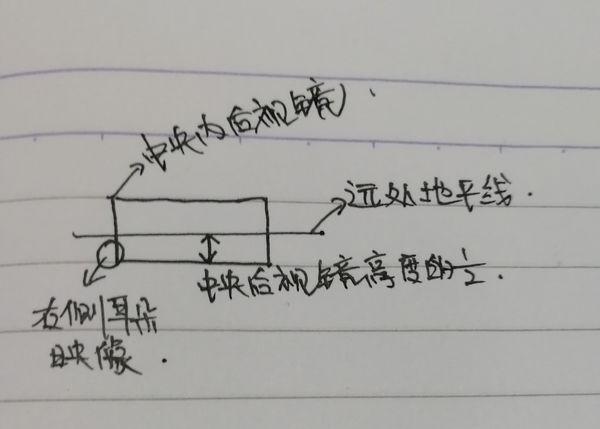

对于中央内后视镜,我们要把中央后视镜里面的地平线映像调节至镜子中央,把你的右侧耳朵的映像调节至镜子左侧边缘。

对于左侧外后视镜,我们要把后视镜里面的地平线映像调节至镜子中央,把左侧车身的映像调节至占据镜子右侧1/4的区域。对于右侧外后视镜,我们要把后视镜里面的地平线映像调节至位于镜子高度的2/3处,把右侧车身的映像调节至占据镜子左侧1/4的区域。

温馨提示:调整后视镜时,驾驶人要保持正确的驾驶姿势,并在行车前进行,行车中调整后视镜是非常危险的。调整时,手不要接触镜面。

以上就是小编整理的关于座椅和后视镜的调整方法啦!驾校一点通,学车更轻松~

- 相关评论

- 我要评论

-

64

64 2023-12-03 12:22

2023-12-03 12:22 admin

admin 2

2

4

4